“万物各得其和以生,各得其养以成。”生物多样性是人类赖以生存和发展的重要基础,保护生物多样性就是保护人类福祉。习近平总书记在党的二十大报告中提出,“尊重自然、顺应自然、保护自然,是全面建设社会主义现代化国家的内在要求。必须牢固树立和践行绿水青山就是金山银山的理念,站在人与自然和谐共生的高度谋划发展。要推动绿色发展,促进人与自然和谐共生,提升生态系统多样性、稳定性、持续性,实施生物多样性保护重大工程。”

市园科院认真贯彻落实党中央关于生物多样性保护的重要指示,深入学习领会落实党的二十大精神、习近平生态文明思想,以中组部“党组织领导的院长负责制”试点工作为契机,以党员攻坚项目为重要抓手,聚焦生物多样性保护议题,围绕新优园林植物种质创新、林下经济、自然家园营造、生物防治等多个方面开展生物多样性监测、恢复技术的研究,打造了生物防治党员攻坚示范点、兰科种质创新党员攻坚示范区、自然家园营造党员攻坚示范园、林下经济党员攻坚示范林等,推动生物多样性保护示范,着力构建“城市自然家园”技术体系,做守护绿水青山的生态卫士。

市园科院党委书记阮琳现场指导党员攻坚科学研究专题——城市自然家园技术体系研究

“城市自然家园”以广州市林业和园林科学研究院广园基地为首批示范点,通过对114亩试验基地开展生物多样性调查与评估,以及动、植物生境质量提升改造等工作,搭建区域性的生物多样性监测网络,摸清生物多样性“家底”,管好家当,持续提升生态环境质量,生物多样性保护工作见成效。

广州市林业和园林科学研究院广园基地生物多样性情况:

国家级保护植物:虎颜花、红皮糙果茶、桫椤...

红皮糙果茶 虎颜花

桫椤

国家级保护鸟类:斑头鸺鹠、 红嘴蓝鹊 、暗绿绣眼鸟...

斑头鸺鹠 红嘴蓝鹊 暗绿绣眼鸟

昆虫:玉斑凤蝶 、纤丽瓢虫 ...

纤丽瓢虫 玉带凤蝶

小型哺乳类动物:赤腹松鼠、倭花松鼠

赤腹松鼠 倭花松鼠

同时,依托广州市生态园林协同创新平台“环境友好型绿地功能性植物筛选与群落配置”、科技部“全生命周期高生态服务功能园林植物筛选研究与展示示范”等科研项目,运用功能性植物群落配置、野生动物生境营造、天敌保育防治害虫等技术,通过对特定生物完整生活史生存环境的定向营造,进一步完善区域内生物链(网)系统,充分发挥生境对于生物多样性恢复的重要性;并结合低碳绿地管理维护相关技术,实现城市动物与人和谐相处。

一、开展新优园林植物保育。广州市林业和园林科学研究院广园基地植物资源丰富,大院现有植物资源约1143种,隶属于153科544属。基地保育了华盖木、水杉、杜鹃红山茶、曲茎石斛等国家一级保护植物58种,红皮糙果茶、虎颜花、桫椤等国家二级保护植物316种,栽培了人面子、桂木等乡土树种,配植有美丽异木棉、火焰木、大花荣耀木等引自澳洲、南美、东南亚等国家和地区的新优奇特花卉,包括市园科院自主培育的野牡丹、广州1号矮牵牛等新品种。

二、开展生物防治技术攻关。构建了以生物防治为主体的有害生物绿色防控技术体系。目前已保存六斑月瓢虫等天敌种质资源15种,开发中华甲虫蒲螨、花绒寄甲等天敌产品12种,在广州市儿童公园、珠江公园、越秀公园等地开展生物防治示范推广近2000亩,取得良好的生态、社会、经济效益。

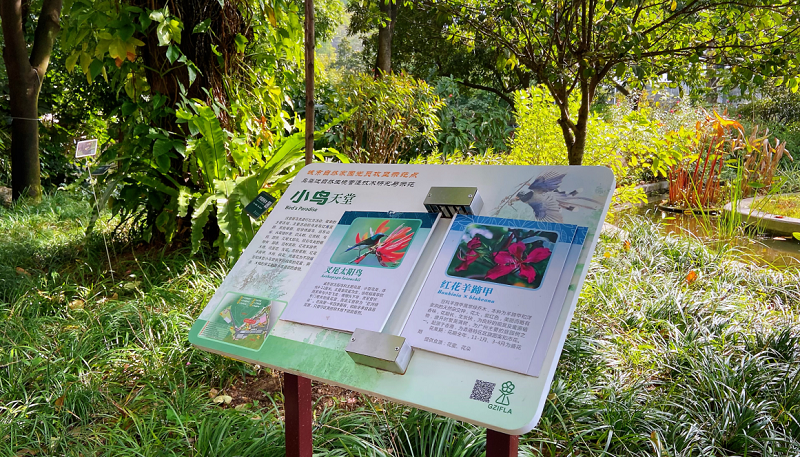

三、开展生物多样性保护宣传教育。以园区主干道为主要科普游径,配套相应科普讲解设施,串联起松鼠跑酷场、小鸟自助餐厅、天敌昆虫家园、蝴蝶乐园、甲虫部落等20多个自然生境营造技术研究与示范点,精心打造了可展示生物发育全过程、科学研究全过程、公众参与全过程的沉浸式自然教育场所,面向公众开展自然家园科普宣传。

指示昆虫保育技术研究与示范

松鼠近自然生境营造技术研究与示范

昆虫特殊生境营造技术研究与示范

生物防治技术研究与示范

鸟类近自然生境营造技术研究与示范

行而不辍,未来可期。站在新起点上,市园科院将“不忘初心、牢记使命”,以广园基地“城市自然家园”为示范点,以城市公园为载体,深入开展生物多样性保护系列研究示范与自然家园科学普及教育,为广州推进生物多样性保护贡献园科智慧、园科方案、园科力量,助力行业科学、依法、系统、精准推进生物多样性保护,持续探索人与自然和谐共生之路。

一是加快构建生物多样性调查和评估技术体系。从调查内容、评估指标和技术要求等方面,持续加强生物多样性调查和评估方法的系统研究,探索建立生物多样性的评估、监测体系,搭建广州生物多样性观测网络。

二是持续开展生物多样性恢复技术研究。紧密围绕生物多样性保持功能、植物群落构建、目标物种恢复综合技术、目标物种恢复生态安全控制技术等方向持续开展生物多样性恢复技术研究,加强天敌扩繁技术攻关与应用推广,深入研究不同生命阶段的寄主植物及其小环境对提升昆虫种群和物种数量的影响,通过增加蜜粉源植物及其时空配置模式,增加天敌昆虫的种群和物种数量等。

三是广泛开展生物多样性保护科学普及与宣传。依托基地内优越的自然生境和生物多样性保育情况,开发体系化课程,举办系列科普活动,面向公众开展沉浸式的自然教育,增强公众生态文明意识。