华南理工大学建筑学院风景园林系

林广思 蒋林桔

位于广州市番禺区南村镇的余荫山房是清代广东四大古典私家林之一,也是岭南园林的经典代表。余荫山房为清代举人邬彬(1824—1897年)在清同治六年(1867年)营造,南侧的瑜园由邬彬第四代孙邬仲瑜于1922年增建。直到1950年前,余荫山房和瑜园均为邬氏家族的私家园林。在1952年至1981年期间,政府接管了这座园林并将其用作办公场所。2004年,经过修缮后的余荫山房重新焕发出典雅朴实的风貌。余荫山房采用以小见大、藏而不露的手法,在狭小空间中隐藏了茂密的树荫,展现出广府人家内敛、务实、兼容并包、热爱生活的特质,是一个集宗祠、书院、园林文化于一体的文化实体。

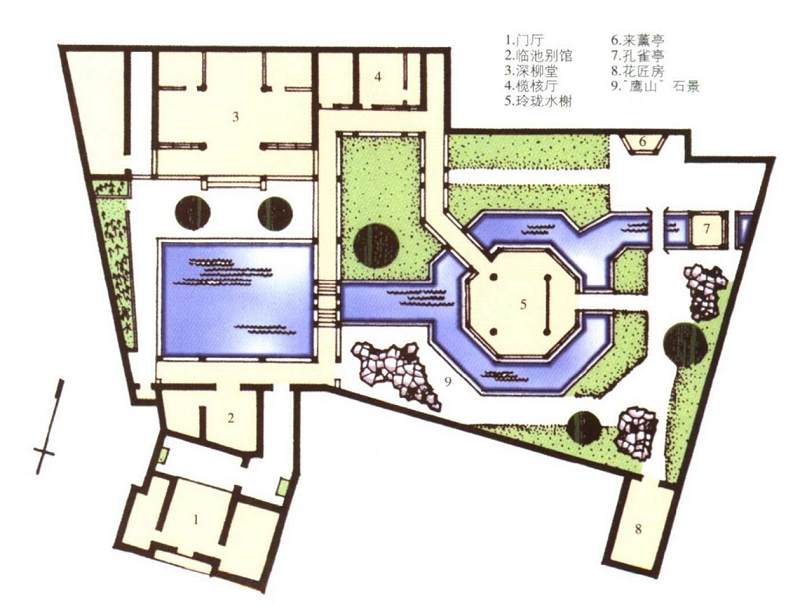

余荫山房环水建园,采用回廊将布局巧妙的建筑和景点串联起来,游人通过一列开合、动静的转换,体验步移景异、曲折回转的游园乐趣(图1、2)。

图1:余荫山房平面图(来源:陆琦.岭南园林艺术[M].北京:中国建筑工业出版社,2004:114.)

图2:俯拍余荫山房(2024年,蒋林桔摄)

余荫山房主出入口朝南面街,为三间青砖平房,门额上嵌有“余荫山房”石匾,将入口隐藏在青砖平房中,让人在街道上看不到整个园林的全貌,增加了神秘感和探索欲。进入门厅后,迎面是开敞的富岭南地方特色的天穹屏风。经过门厅进入6.5米x3.0米的横长方形前庭,西墙上有花池和白玉兰,东侧墙开有“留香”圆月门。通过这道月门,景观逐步呈现,在尺形庭院中,通过方形壁雕作对景和灰塑大“寿”字的设计,创造出空间的深度和丰富性。通过月门构成圆中套方的图案和对联的设计,引导人们的视线和思维,让他们在探索中产生联想。沿着庭院向北转,踏入竹径,立刻感受到清凉的氛围与寻幽之趣,在翠竹丛中,一座带有西洋式半圆灰塑图案的拱门映入眼帘,门两侧的对联“余地三弓红雨足,荫天一角绿云深”点出了园子的主题意境(图3),穿过门后,视野一下子开阔起来,山池和亭台展现在眼前,游兴随之达到巅峰。这种层层展开的戏剧性空间组织手法,激发人们的思维和想象力,从微小之处见大美。

图3:余荫山房拱门(2024年,蒋林桔摄)

图4:余荫山房之藏而不露(2012年,林广思摄)

穿过拱门后即进入余荫山房园林。园林由廊桥分为东西两部分,空间有限,却各具匠心地安置了深柳堂、榄核厅、临池别馆、玲珑水榭、来薰亭、孔雀亭等多个建筑和景点。东半部的景致以中央的八角形水池为中心,池中一座玲珑水榭悄然伫立,原为文人墨客赋诗对酒的所在。池心的拱桥,巧妙地将桥、廊、亭的元素融为一体,设计精妙,恍若“虹桥印月”,总能在无形中引领游客视线(图5)。西半部则以一方石砌荷池为轴心,池南藏着一座别致的临池别馆,池北的深柳堂低调地屹立其中(图6),庭前的炮仗花藤生机勃勃,花开时节,红雨漫洒,浓艳而不喧嚣。深柳堂的左侧,一间幽静的庐舍静静隐现,名为“卧瓢庐”,为停驻的宾客预留一处怡然自得的栖息之地。园林之美,在这细节中若隐若现,似藏非藏,恰到好处。

图5:浣红跨绿廊桥(2024年,蒋林桔摄)

图6:从临池别馆眺望深柳堂(2024年,蒋林桔摄)

余荫山房的整体设计深刻体现了“藏而不露”的设计理念,通过层层递进的空间布局,巧妙地引导人们不断深入、发现隐藏在每一个角落中的细节与美景,这种设计方式不求一眼尽览全园,而是通过逐步展开的方式,让人感受到景观的“隐性魅力”,在园中游览,既能体会到空间和景物的层次变化,又被一个个新出现的亭台、山石激发出一种探索的欲望,始终保持好奇与惊叹。漫步其中,仿佛与历史、文化、自然融为一体,感受到了“藏而不露”这一理念的深远意境。