华南理工大学建筑学院风景园林系

林广思 萧涵弋

在繁华的北京路商业街附近坐落着一座建于南汉王朝的皇家宫 苑园林——药洲遗址。历经千年时光变迁,药洲遗址曾经的华彩仍然得以窥见,在繁华闹市中的这一片静谧空间常常引人流连忘返。

图1 药洲遗址入口(2024年,萧涵弋摄)

药洲遗址(图 1)位于广州市越秀区教育路,是五代时期南汉王 朝南宫御苑旧址。该处原本为城边的天然池沼,经由南汉高祖刘䶮( 889—942 年)建成具有南国特色的皇家园林—药洲,也被称为九曜园。园中湖体史称西湖或仙湖,长约1600m,总面积达10hm2,其水北接白云山文溪,东接沙澳流入珠江,并可通船只。刘䶮派人挖湖堆土成洲,名为“药洲”,是岭南现存最早的古代园林地面遗迹。“药洲”这个名称的由来主要有两种说法:一说是由于南汉时期方士聚集在该处炼制丹药,故而得名;一说是由于此地曾栽培有红药,即红色芍药。

“药洲”上的置石,未经过多的雕琢,形态自然、粗犷,其中最为有名者被称“九曜石”(图 2)。据黄文宽( 1910—1989)的推测,九曜石由刘䶮从家乡岭南道封州(今广东省肇庆市封开县)沿着西江东下到广州。“石凡九,高八九尺或丈余。嵌岩峍兀,翠润玲珑,望之若崩云,既堕复屹,上多宋人铭刻。”(清朝,屈大均,《广东新语》卷 5)因此,药洲得名“石洲”。

图2 药洲遗址置石(2024年,萧涵弋摄)

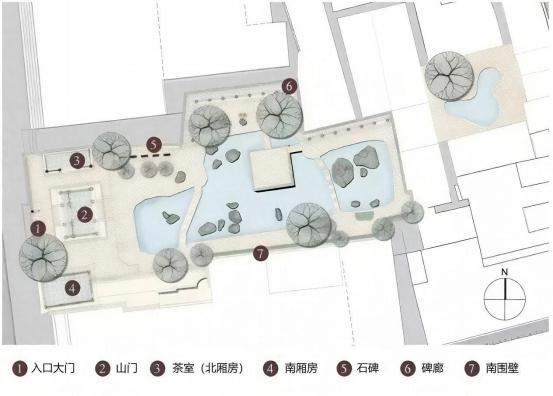

遗址布局(图3)以湖体为中心,其上架设有石桥及石台供人游赏观景,沿湖亭廊环绕,古树荫蔽,宁静而清幽(图4)。含珠亭紫霞阁坐落于仙湖北面玉液池池畔。通往药洲的桥由石材建成,被称为宝石桥。宋代,药洲转变为官署和公共游览场所,许多文人墨客到访此处,留下大量诗文和书法作品。比如周敦颐(1017—1073年)、 米芾(1051—1107 年)等名人雅士在此地寓居游赏,题词品石,留下了不少佳作,使得药洲遗址成为集文学、历史及园林于一体的历史人文胜地。明清时期,药洲仍然是广州的文教中心,“药洲春晓”更 被誉为羊城八景之一。宋濂溪书院、明代题学道署、清代学政署都设在药洲周围,药洲成为文人雅士泛舟游览、题辞赋诗的地方。

图3 药洲遗址现状布局示意图(图源:郭谦,李晓雪.广州南汉宫苑药洲遗址保护与更新研究[J].风景园林,2016,(10):105-112)

图4 药洲遗址全景(2024年,萧涵弋摄)

明清之后,由于部分湖水的淤积和城市的发展,仙湖的部分湖面变成了街道,如今只有保存在广州教育路南方戏院旁的剩余的八块奇石成为过往风华的见证,这八块组石也是我国目前现存最早的置石景遗存。

1989年,药洲遗址被列为广东省文物保护单位。1993年,经过重新设计和修缮,药洲向公众开放。2015年,政府部门对药洲遗址进行了新一轮的文物保护与环境整治,旨在恢复其历史风貌并提升文化价值。

药洲遗址现面积仅1400余m2,却有题字石8座,大小石刻、碑刻100余题(图5),具有极为珍贵的历史文化价值。其中,进门便可得见的牌匾上刻有北宋著名书法家米芾题的“藥洲”二字(图6),与同样出自米芾之手的《九曜石》五言绝句同为岭南最为珍贵的石刻作品之一。此外,清代广东著名画家苏六朋(1798—1862年)游览药洲之后,绘制了《药洲品石图卷》山水画(1854年)。

图5 药洲遗址碑文石刻(2024年,萧涵弋摄)

图6 米芾题字“药洲”(2024年,萧涵弋摄)

药洲遗址由湖与岛组成,湖面与亭台、楼阁、水榭、石桥相呼应,配以具有瘦、漏、透、皱风格的岭南置石,现虽仅存局部,仍能得见南汉皇家宫苑园林的风采。同时,遗址所承载的历史变迁以及其中珍藏的数以百计的石刻、碑刻,使得药洲遗址成为岭南地区具有重要历史和艺术价值的瑰宝。