华南理工大学建筑学院风景园林系

林广思 李雪莲

岭南盆景技艺精湛、意境丰富,展现出浓厚的地域特色和深刻的艺术价值,是中国传统艺术瑰宝之一,其风格与技法在全国乃至世界的盆景艺术中独树一帜。

天时地利孕育岭南盆景。岭南地区气候温暖湿润、水系众多,植物品种丰富、生长季长,这种自然条件也促成了岭南盆景“截干蓄枝”独特技法的形成。在岭南地区,树木能够在修剪后迅速萌发新的枝叶,使得反复的修剪、蓄枝成为可能,让盆景作品在造型和观赏性上极为丰富。

人文环境发展岭南盆景。岭南盆景的繁荣可以追溯到明清时期。当时,岭南地区的花卉种植业已十分发达,岭南第一花乡——广州芳村的花地,是著名的花木盆景产地(图1)。《番禺县续志》记载,“花地诸园林,皆以卖花为业,多装设盆景。每岁春初,游船麇集,花事尤盛。”特别是在清末民初,岭南盆景在园林和花市展示活动中备受欢迎,逐渐形成系统完备的盆景艺术。

岭南盆景常用的植物品种丰富多样。本地树种多选用热带和亚热带常绿细叶树种,以 “树仔头” 树桩为主,超过 30 种。其中五大名树包括九里香(Murraya exotica),其叶小光亮、萌发力强;福建茶(Carmona microphylla),中叶和小叶品种佳,愈伤性好;雀梅(Sageretia thea),中叶和小叶品种常用,枝干嶙峋;榆树(Ulmus pumila),生长快、易造型;六月雪(Serissa japonica),是小型盆景好素材。此外,常用普通树种还有栀子(Gardenia jasminoides)、榕树(Ficus microcarpa)、红果仔(Eugenia uniflora)、紫薇(Lagerstroemia indica)等,它们生命力顽强,适宜塑造多种树形,受各流派喜爱。

图1 外销通草水彩园林画(收藏于:英国伦敦的Victoria and Albert Museum)

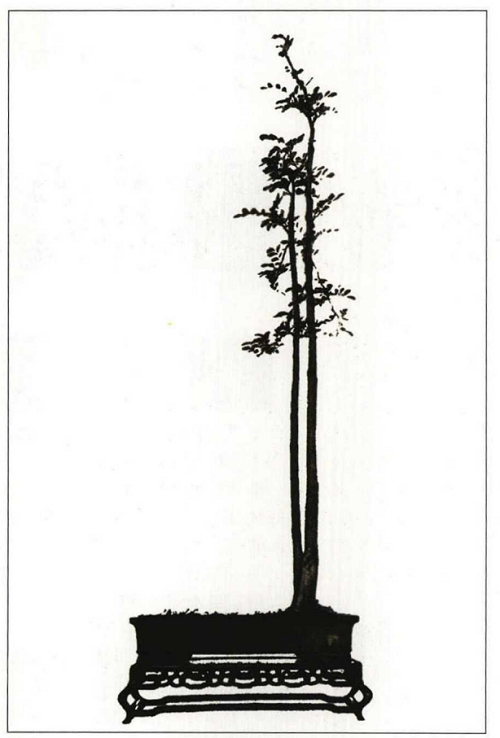

20世纪30年代,岭南盆景发展到新的高峰,以“南素北孔”两位大师最为著名。他们以珠江为界,珠江南岸的素仁和尚主张盆景的“画意派”风格,飘逸孤高的文人树是素派的代表作,其着意神韵,重在写意。素仁和尚的作品风格自然,不过度人为加工操作,重意而轻形,通过看似简单的造型和形式,于无形中展现自然的神韵,给人无限想象(图2)。北岸的孔泰初以“矮仔大树”风格闻名,专注树桩盆景的创作,其着意形似,重在写实,并创立了“截干蓄枝”的独特技法(图3)。“截干蓄枝”技法的核心在于反复剪枝、蓄养,使盆景的树干、枝条曲折有致,层次丰富。这一技法将不符合造型的枝干截去,并在理想位置蓄养新枝,年复一年地修剪和蓄枝,最终形成符合理想的形态,使树木枝叶比例适当,树形自然优美,达到“虽由人作,宛如天开”的艺术效果。

图2 素仁和尚作品(来源:叶以健.岭南盆景“高瘦树”造型谈——兼论“文人树”与“素仁格”[J].花木盆景(盆景赏石),2019,(06):14-19.)

图3 孔泰初作品(来源:刘仲明.岭南盆景宗师孔泰初的治学风范[J].中国花卉盆景,1996,(06):34-36.)

在“岭南四大名园”中,盆景是重要的装饰元素,它们不仅仅是观赏植物,还承担着导向、标识、限定、分隔等多重功能。

在建筑、园林空间的关键节点,例如大门、廊道、大厅等,通常会摆放形态优美、色彩绚丽的植物盆景,强化空间的功能和层次感,同时引导人们的活动动线。在余荫山房的深柳堂门前,有两棵古榆树盆景对称种植,树枝斜卧伸向前方,与前方的水池形成和谐的动静对比(图4)。“榆”与“余”谐音的文化象征,使其既具有标识性,又增添了空间的趣味性和情感联结。

图4 余荫山房深柳堂前的榆树盆景(2024年,蒋林桔摄)

岭南园林的空间相对小巧精致,可以灵活布置的盆景在空间分隔方面有很大优势。可园的环碧廊一景,在廊檐下、走廊边有石砌的花座上摆放盆景,人们在廊中迂回,欣赏植物之美,增加了庭园的空间感和趣味性。李铭广花园入口护栏上,摆放了各类盆景,既限定了空间范围,又保持了区域间的视觉通透性,形成若隐若现的空间关系(图5)。这种设计不仅增强了空间的层次感,也为整体环境增添了一种神秘的氛围,增加游人的探索趣味。

图5 李铭广花园入口(来源:中国国家图书馆,大英图书馆.1860-1930:英国藏中国历史照片[M]. 国家图书馆出版社,2008:254.)

更重要的是,植物姿态的精心塑造和文化寓意的融入,使得岭南盆景能在园林空间中点缀出深远的意境,创作者常常将自然景观与人文情怀相结合,通过细致入微的造型使盆景成为情感表达的载体,让游人在园林中细细体会创作者的情怀和意趣。这种将自然之美与文化意境相结合的艺术形式,使岭南盆景成为岭南园林中的重要元素,以及中国园林艺术的典型代表之一。

音频: